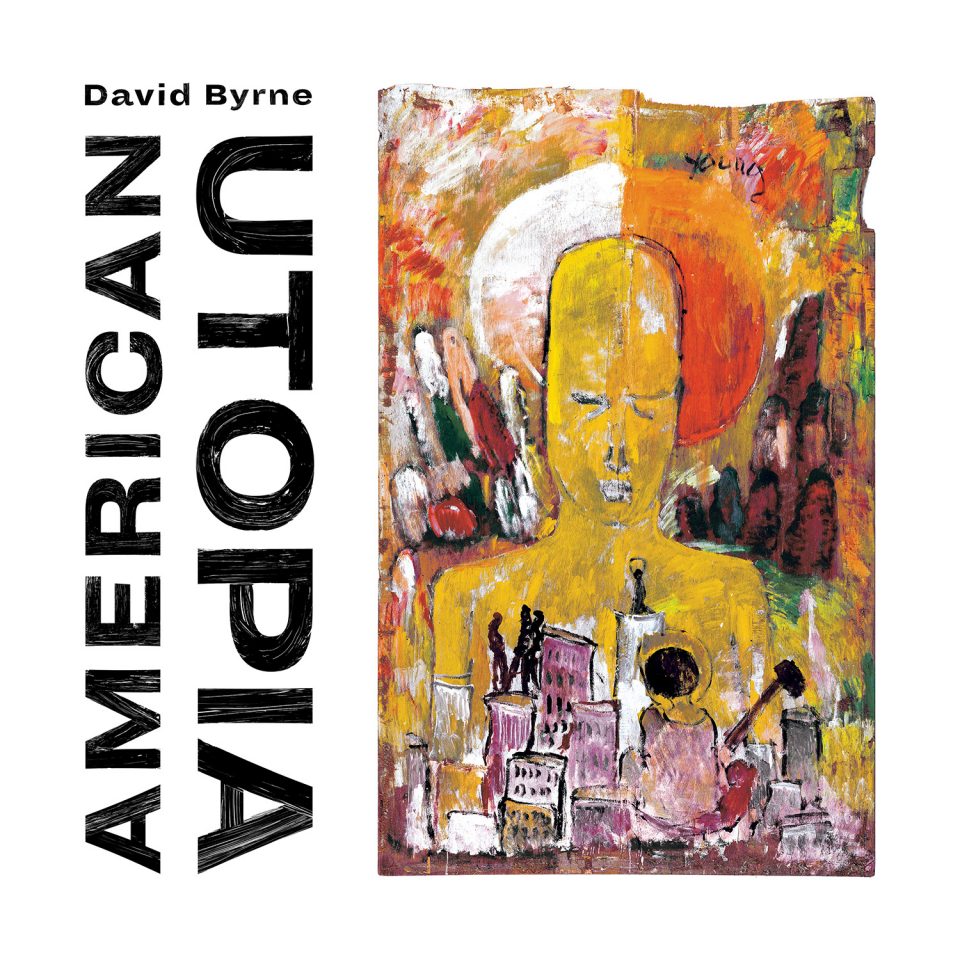

Dopo la Brexit e l’elezione di Trump alla presidenza degli Stati Uniti si è registrata una proliferazione di canzoni e album definiti ‘politici’ dai loro stessi autori, quasi fosse una valvola di sfogo necessaria a reagire contro le ingiustizie e la decadenza morale della società moderna. David Byrne, come al solito, cerca di guardare le cose da un diverso punto di vista, e prova a combattere ciò che è ‘brutto’ concentrandosi su quanto di ‘bello’ ci è rimasto. La ha fatto con la serie di reading intitolati ‘Reasons To Be Cheerful‘, lo fa anche con ‘American Utopia‘, un LP dichiaratamente (e musicalmente) ottimista. Ad aiutarlo nell’impresa, l’amico di lunga data Brian Eno, il boss della XL Recordings Rodaidh McDonald (che co-producono insieme allo stesso Byrne) ma anche una giovane generazione alla moda rappresentata da Daniele Lopatin alias Oneothrix Point Never, Sampha e Jack Penate.

E’ dunque importante tenere a mente l’obbiettivo e la ragione di queste canzoni per esprimere un’opinione su di esse. Però, diciamo la verità, David Byrne non è certo il primo che passa per strada, è uno da Rock And Roll Hall Of Fame, e da un suo album, specialmente se arriva a 14 anni di distanza dall’ultimo, ci si aspetta il colpo di genio. David fa parte della categoria dei McCartney, dei Reed, dei Bowie, dei Waters, di quelli una spanna sopra gli altri. Per cui, se per ogni altro mortale un lavoro come ‘American Utopia‘ sarebbe stato giudicato buono, per uno come l’ex leader dei Talking Heads diventa un episodio trascurabile di una carriera eccelsa. Quello che non convince di questo disco, fatte salve le onorevoli intenzioni, non sono tanto le canzoni (‘Everybody’s Coming To My House‘ è sui livelli della sua storica band, ma anche ‘Gasoline And Dirty Sheets‘ è incisiva nella sua stranezza), quanto la produzione. Alcuni brani sembrano essere stati lavorati con un generatore automatico di arrangiamenti, senza apparente correlazione tra quanto il buon David sta cantando e le basi che vi sottendono: l’opener ‘Dance Like This‘, ad esempio, in cui strofa e ritornello danno l’impressione di essere incollati con lo scotch; ‘Everyday Is A Miracle‘, dove all’improvviso giunge una base tropicalista manco si fosse in crociera. Anche ‘It’s Not Dark Up Here‘ è un po’ troppo sopra le righe, così come l’ingresso degli archi in ‘Doing The Right Thing‘, seguiti subito dopo da insistenti sintetizzatori, pare un accostamento quantomeno avventato. Insomma, sembra che Byrne abbia voluto ‘fare il moderno’ a tutti i costi, come quei sessantenni che indossano occhiali e pantaloni colorati per sembrare alla moda: il rischio di apparire kitsch è davvero altissimo. Allo stesso modo di ‘American Utopia‘, un insieme di buone canzoni vestite malissimo.

VOTO: 😐